○防府市火災予防条例等の施行に関する規則

昭和五十六年八月二十一日

規則第四十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「省令」という。)及び防府市火災予防条例(昭和三十七年防府市条例第十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則一二・一部改正)

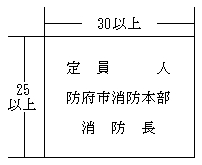

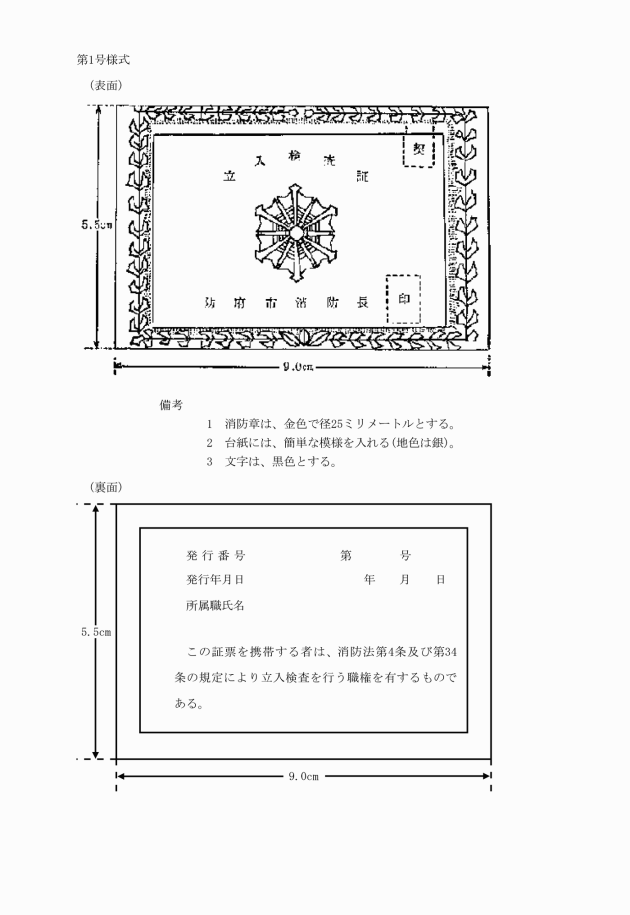

(立入検査の証票)

第二条 法第四条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、第一号様式のとおりとする。

(平一四規則三五・一部改正)

(公示の方法)

第二条の二 省令第一条に規定する市長が定める方法は、次のとおりとする。

一 防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条に定める掲示場での掲示

二 消防本部及び消防署の掲示場での掲示

三 ホームページへの掲載

(平一五規則三八・追加、平二一規則一二・一部改正)

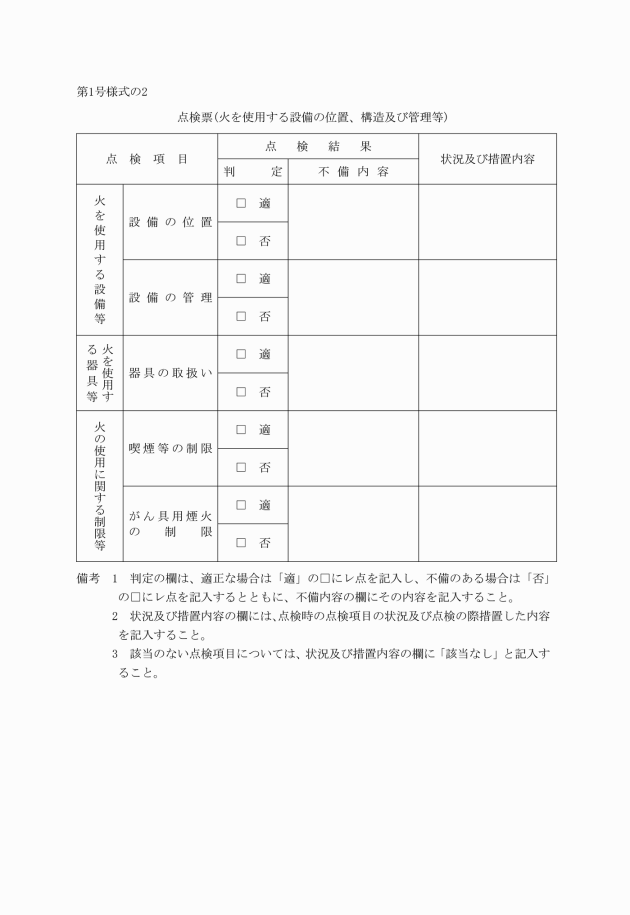

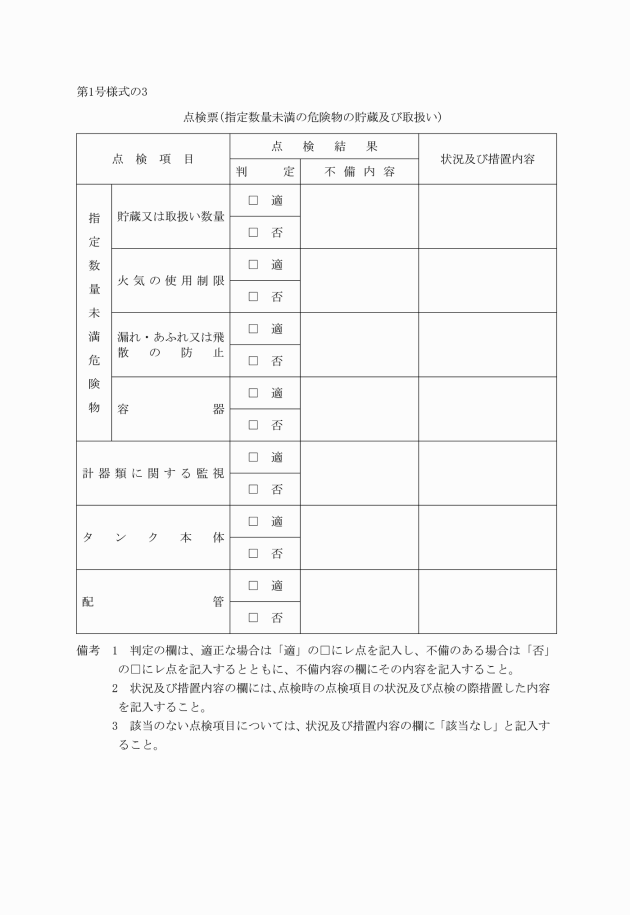

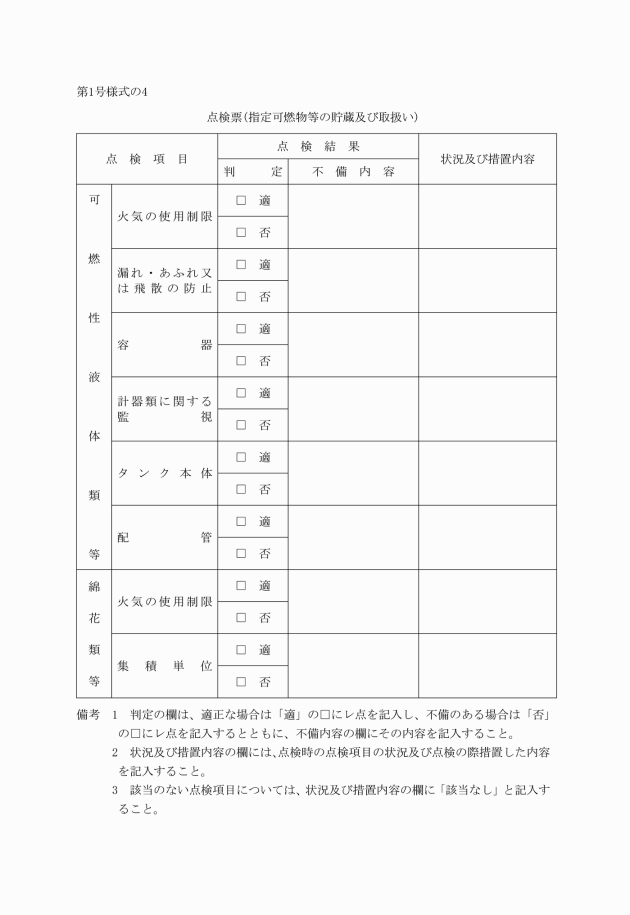

(防火対象物の点検基準等)

第二条の三 省令第四条の二の六第一項第九号に規定する市長が定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 条例第三章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。

二 条例第四章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。

一 火を使用する設備の位置、構造及び管理等 第一号様式の二

二 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い 第一号様式の三

三 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い 第一号様式の四

3 前項の点検票は、省令第四条の二の四第三項に規定する報告書に添付するものとする。

(平一五規則三八・追加、平一七規則四八・一部改正)

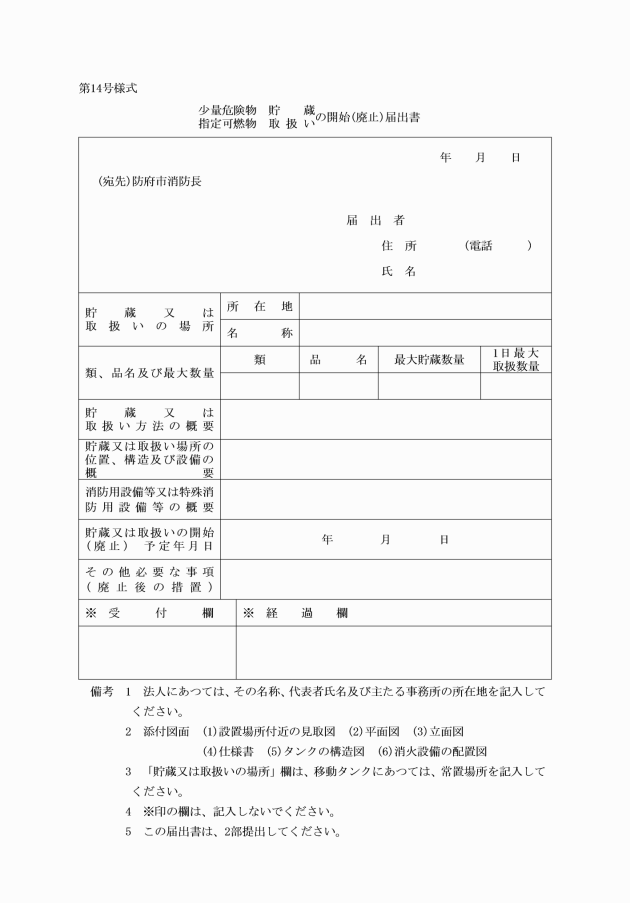

(届出書及び申請書の提出部数)

第三条 法、条例及びこの規則の規定により消防長に提出する届出書又は申請書の提出部数は、二部とし、一部は、届出済印又は検査済印を押印した後、届出者又は申請者に返戻するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第四十五条第一号、第二号、第四号及び第五号の規定により消防長に提出する届出書の提出部数は、一部とする。

(平二規則一三・全改)

(必要な知識及び技能を有する者)

第三条の二 条例第三条第二項第三号(条例第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条、第八条の二及び第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項第九号(条例第八条の三第一項及び第三項、第十一条第三項、第十一条の二第二項、第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項及び第四項、第十四条第二項、第十五条第二項並びに第十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条第一項第十三号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、別表第三の上欄に掲げる設備等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資格を有する者とする。

(平四規則二五・追加、平一四規則三五・平一七規則四八・平二四規則二七・一部改正)

第四条 削除

(平一四規則三五)

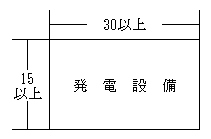

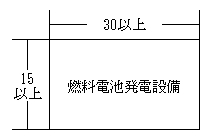

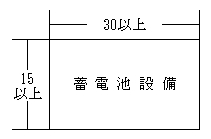

(標識等)

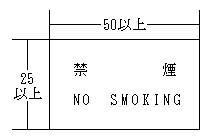

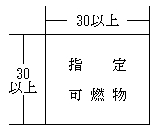

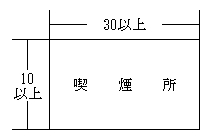

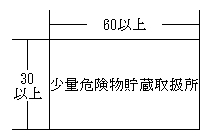

第五条 条例第十一条第一項第五号(条例第八条の三第一項及び第三項、第十一条第三項、第十一条の二第二項、第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第三号、第二十三条第二項及び第四項、第三十一条の二第二項第一号(条例第三十三条第三項の規定において準用する場合を含む。)及び第三十四条第二項第一号の規定によりそれぞれ設ける標識は、別表第一のとおりとする。

2 条例第三十一条の二第二項第一号(条例第三十三条第三項の規定において準用する場合を含む。)及び第三十四条第二項第一号の規定による掲示板は、次のとおりとする。

一 類、品名及び最大数量を掲示する掲示板(指定可燃物にあつては、品名及び最大数量を掲示する掲示板)の規格は、次のとおりとする。

イ 幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。

ロ 色は、地を白色、文字を黒色とすること。

危険物・指定可燃物の種類又は性状 | 防火上の記載事項 |

第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「危令」という。)第十条第一項第十号の禁水性物品をいう。) | 禁水 |

第二類の危険物(引火性固体を除く。) | 火気注意 |

第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危令第二十五条第一項第三号の自然発火性物品をいう。)、第四類の危険物又は第五類の危険物 | 火気厳禁 |

可燃性固体類等(条例第三十三条第二項第一号の可燃性固体類等をいう。) | 火気厳禁 |

綿花類等(条例第三十四条第一項本文の綿花類等をいう。) | 火気注意 |

イ 幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。

ロ 色は、禁水を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、火気注意又は火気厳禁を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。

3 条例第三十九条第四号の規定により設ける表示板は、別表第二のとおりとする。

(昭五九規則三一・平二規則一三・平四規則二五・平一七規則四八・平二四規則二七・一部改正)

(避雷設備の規格)

第五条の二 条例第十六条第一項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、Z九二九〇―三とする。

(平四規則二五・追加、令元規則三・令七規則一・一部改正)

(喫煙等の禁止場所の指定)

第六条 条例第二十三条第一項の規定により消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第一条の二第三項に掲げる防火対象物のうち次に掲げるものとする。

一 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台及び客席

二 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備がある客席を除く。)

三 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗であつて売場面積の合計が千平方メートル以上のもの又は展示場の売場、展示部分その他公衆の出入りする部分(喫煙にあつては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(一般の住宅の用に供される部分を除く。)

五 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの又は飲食店に設けられた舞台

六 自動車車庫又は駐車場で駐車の用に供される部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上のもの(喫煙し、又は裸火を使用する場合に限る。)

(平四規則二五・追加、平二一規則一二・平二六規則二・一部改正)

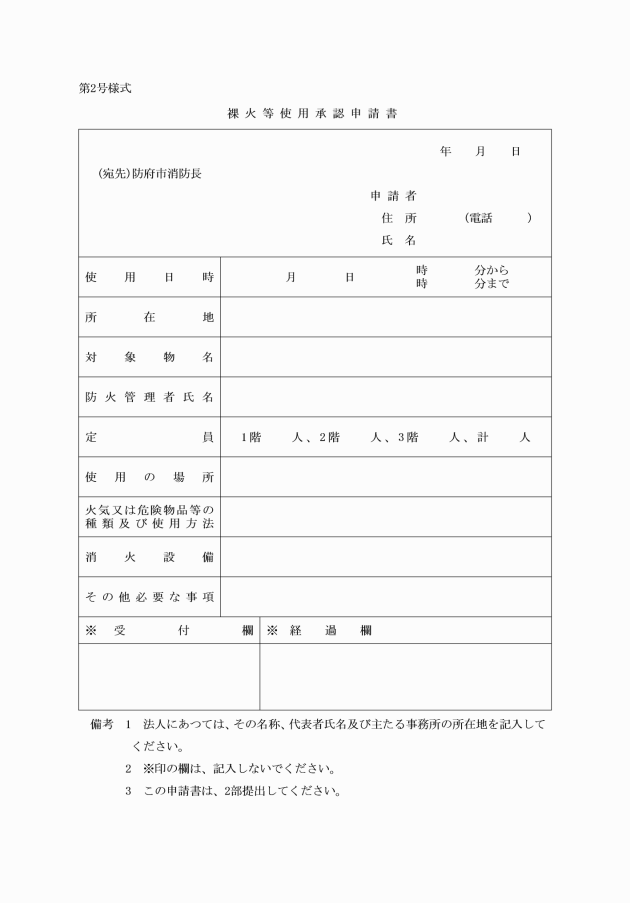

(裸火等使用の承認申請)

第六条の二 前条の消防長が指定する場所において喫煙し、裸火を使用し又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む必要があり条例第二十三条第一項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の三日前までに第二号様式の申請書を提出するものとする。

一 法別表第一に掲げる危険物又は条例別表第八に掲げる物品のうち可燃性固体類若しくは可燃性液体類

二 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第一号に定める可燃性ガス

三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に掲げる火薬類

(平二規則一三・一部改正、平四規則二五・旧第六条繰下、平一七規則四八・一部改正)

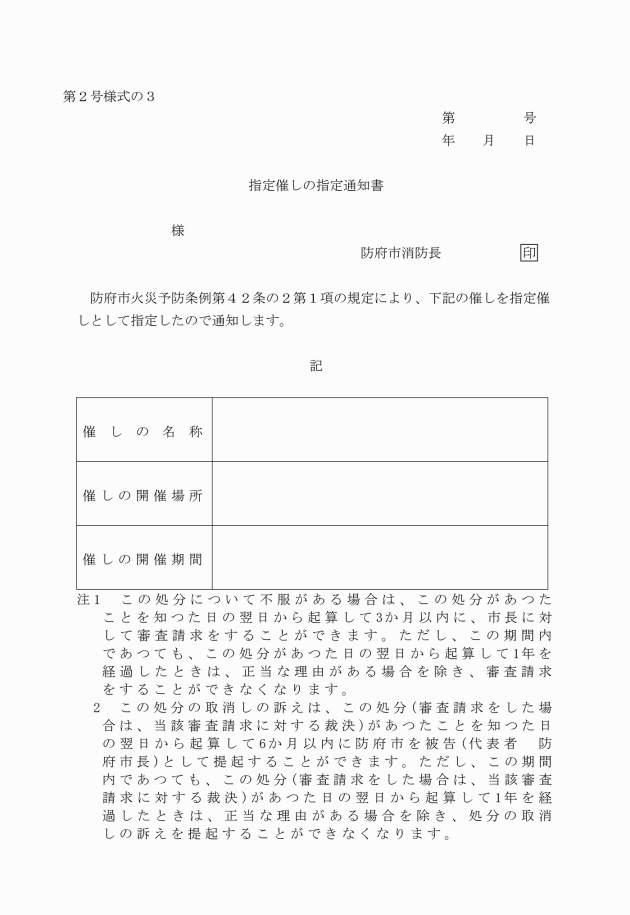

(指定催しの指定通知)

第六条の三 条例第四十二条の二第三項の規定による通知は、第二号様式の三の通知書により行うものとする。

(平二六規則二九・追加)

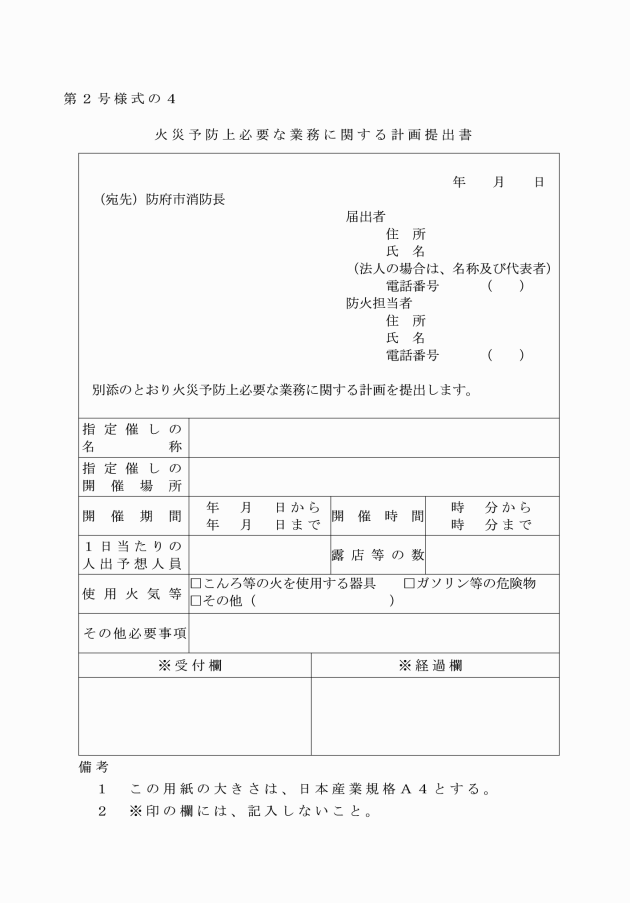

(屋外催しに係る防火管理計画の届出)

第六条の四 条例第四十二条の三第二項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、第二号様式の四の提出書を添付して行うものとする。

(平二六規則二九・追加)

(火災に関する警報)

第七条 法第二十二条第三項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、市長が発令し、解除する。

2 火災警報は、法第二十二条第二項の規定により通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認める次の各号のいずれかに該当する場合であつて、日降水量が一ミリメートル未満のときに発令することができる。

一 実効湿度が六十パーセント以下であつて、最低湿度四十パーセント以下となり、かつ最大風速が七メートルを超える見込みのとき。

二 平均風速十メートル以上の風が一時間以上連続して吹く見込みのとき。

(平二規則一三・旧第八条繰上、平三規則二一・令元規則一二・一部改正)

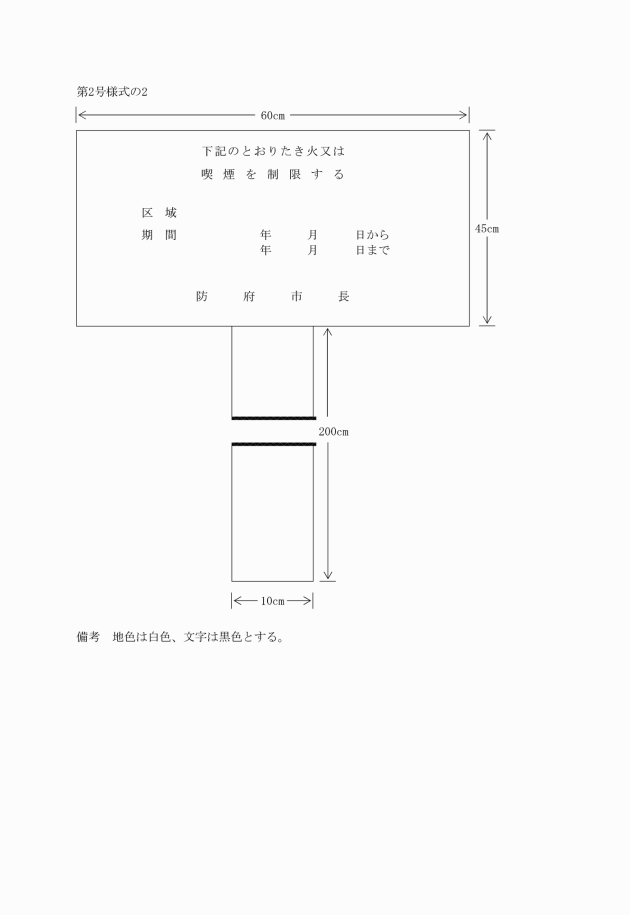

(たき火又は喫煙の制限)

第七条の二 市長は、法第二十三条の規定によりたき火又は喫煙の制限をするときは、制限をする区域及び期間をあらかじめ告示し、当該区域に第二号様式の二の制札を掲げるものとする。

(平二一規則一二・追加)

(火災等の通報場所)

第七条の三 法第二十四条第一項(法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による市長の指定する、火災その他の災害(水災を除く。)を発見した者がこれを通報する場所は、消防本部、消防署及び消防署出張所とする。

(平二一規則一二・追加、平二三規則三・一部改正)

(平二規則一三・追加)

(火を使用する設備等の設置の届出)

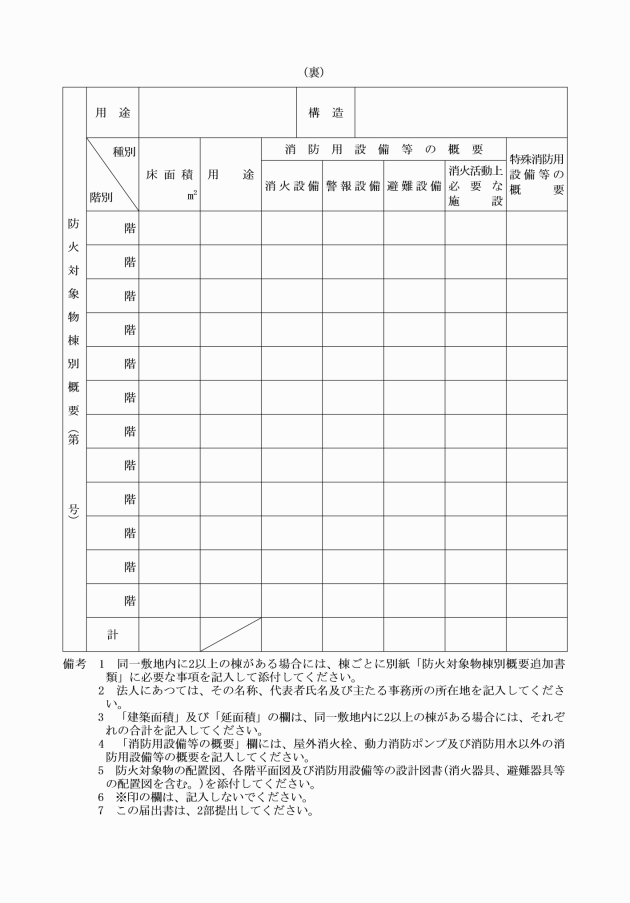

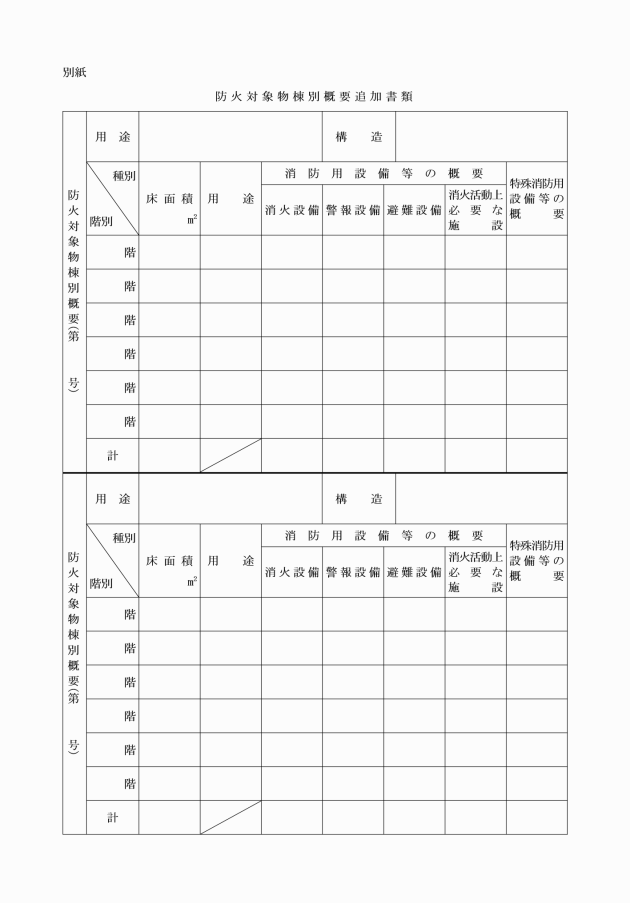

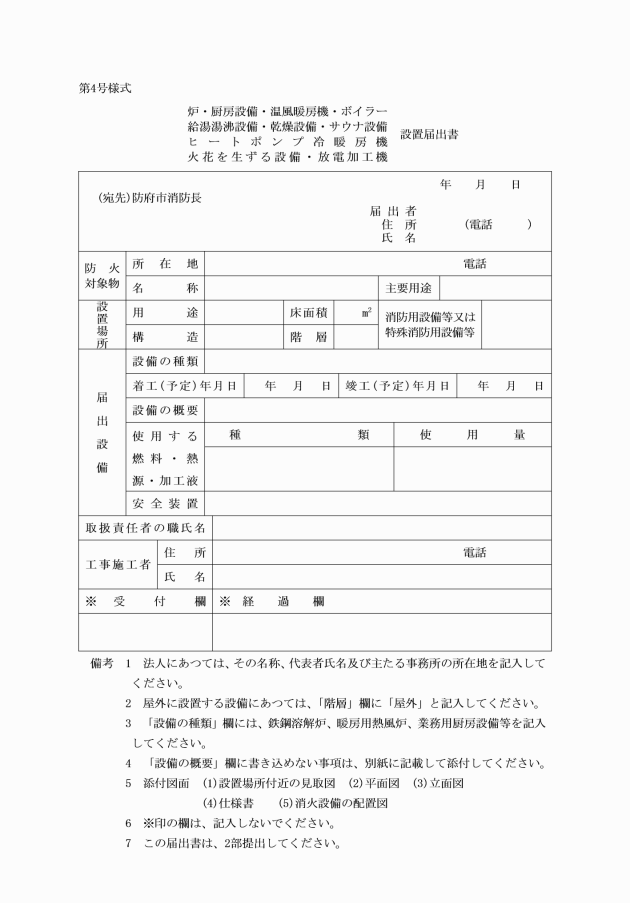

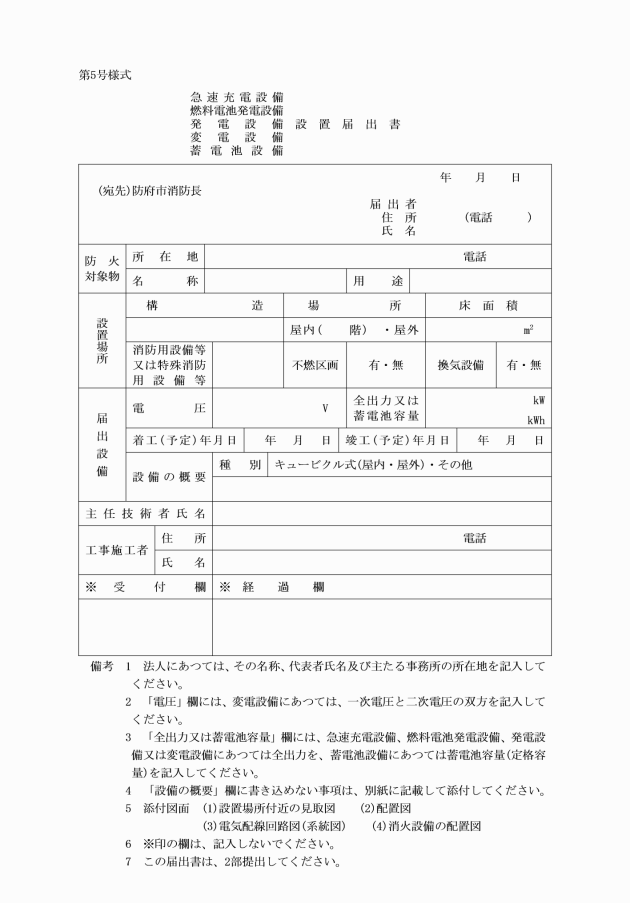

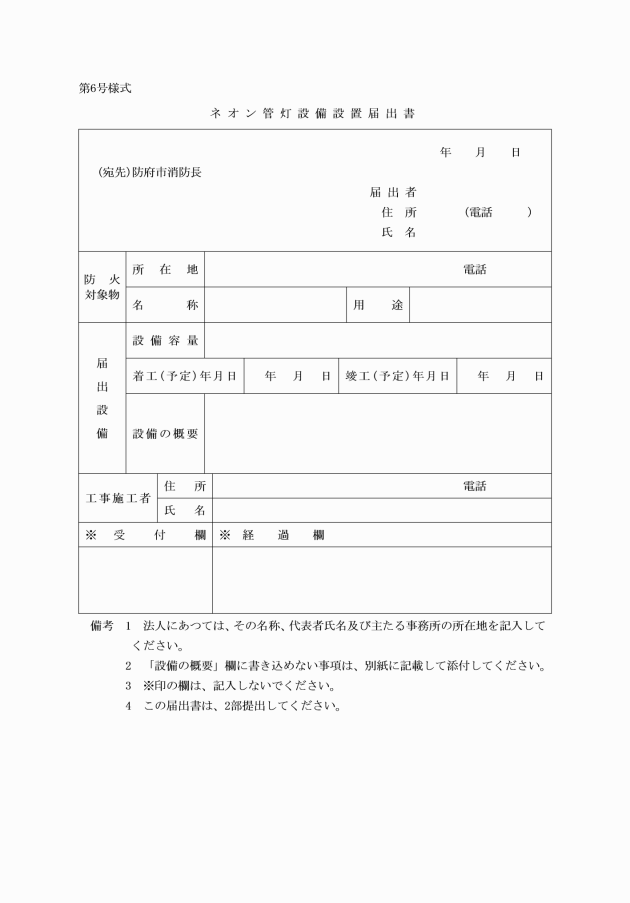

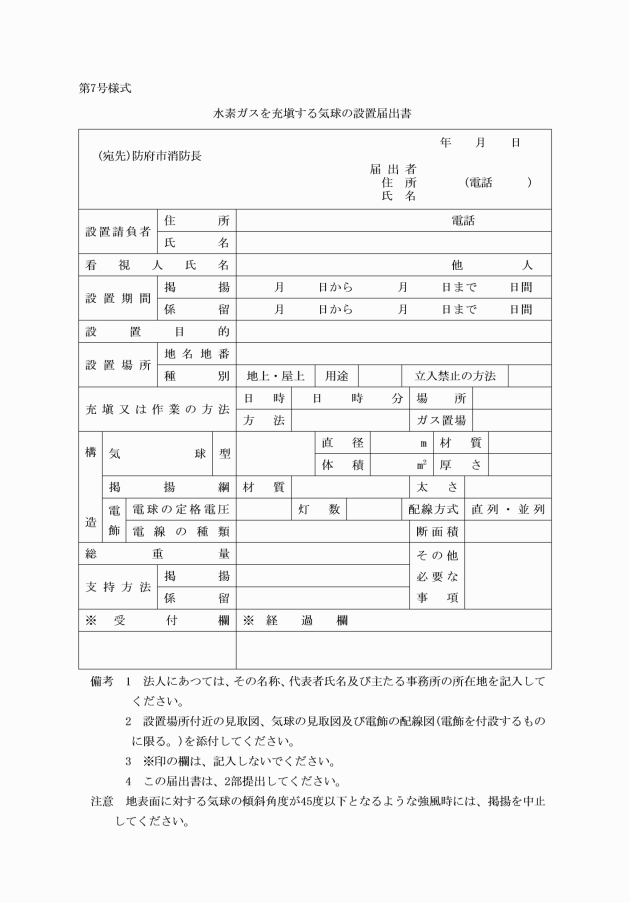

第九条 条例第四十四条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次に掲げる届出書によるものとする。

一 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機の設置届出書 第四号様式

二 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備の設置届出書 第五号様式

三 ネオン管灯設備の設置届出書 第六号様式

四 水素ガスを充塡する気球の設置届出書 第七号様式

(平二規則一三・旧第十条繰上・一部改正、平四規則二五・平一七規則四八・令三規則一七・一部改正)

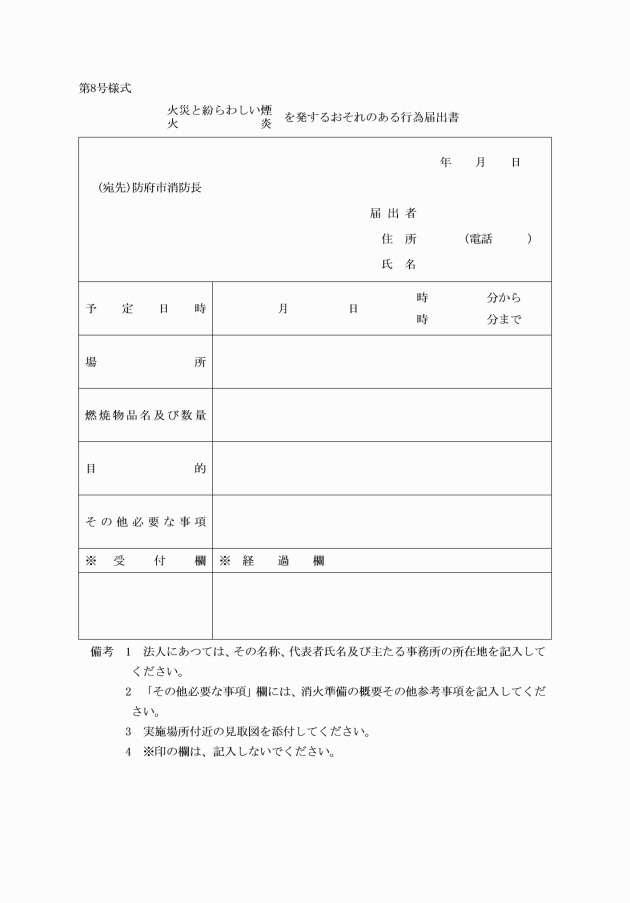

一 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 第八号様式

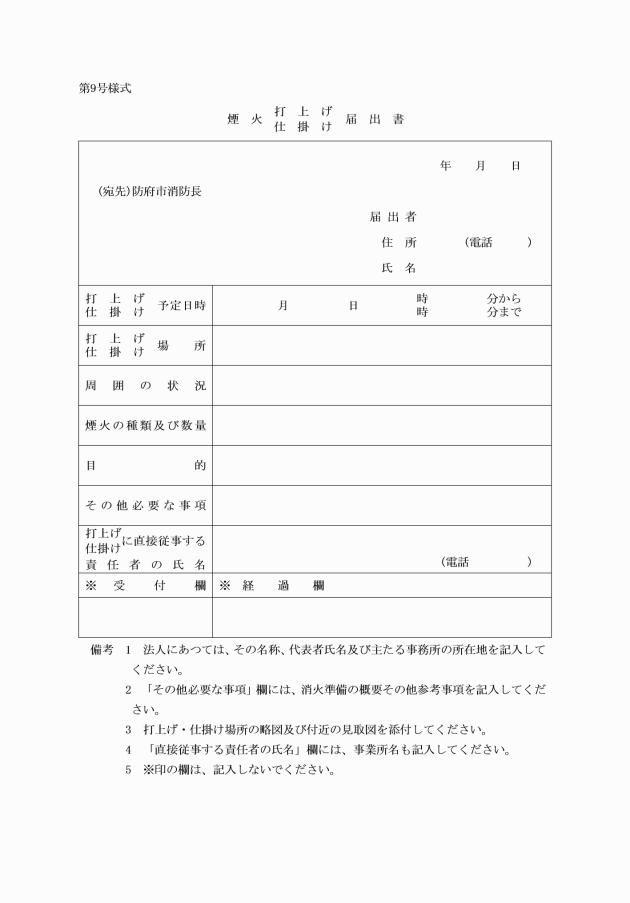

二 煙火打上(仕掛け)の届出書 第九号様式

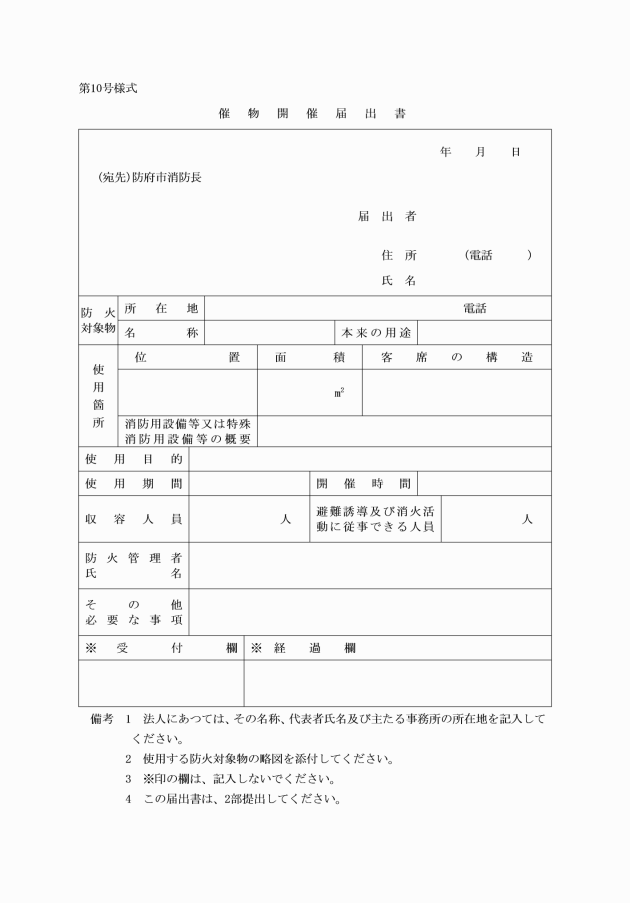

三 催物を開催するときの届出書 第十号様式

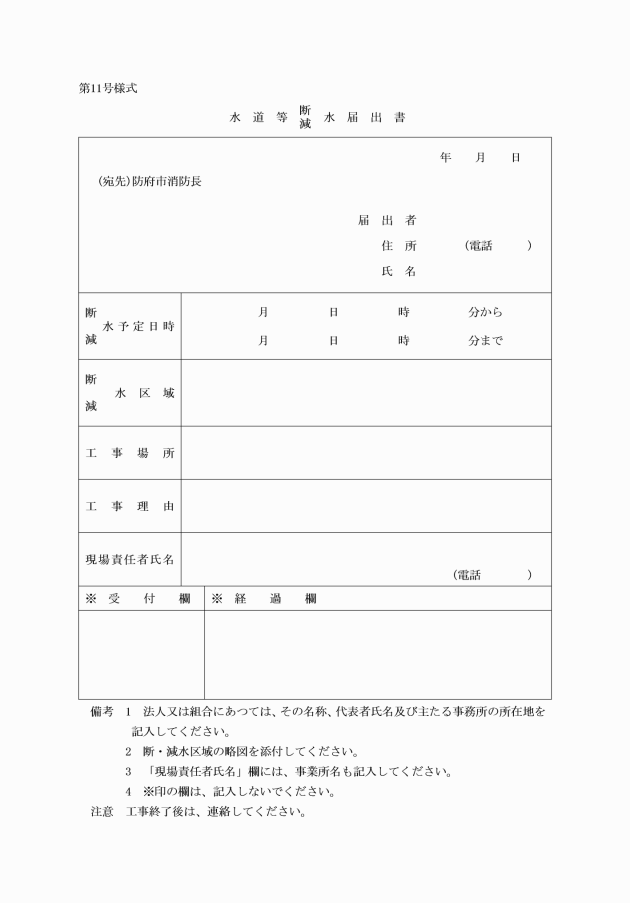

四 水道等の断(減)水をするときの届出書 第十一号様式

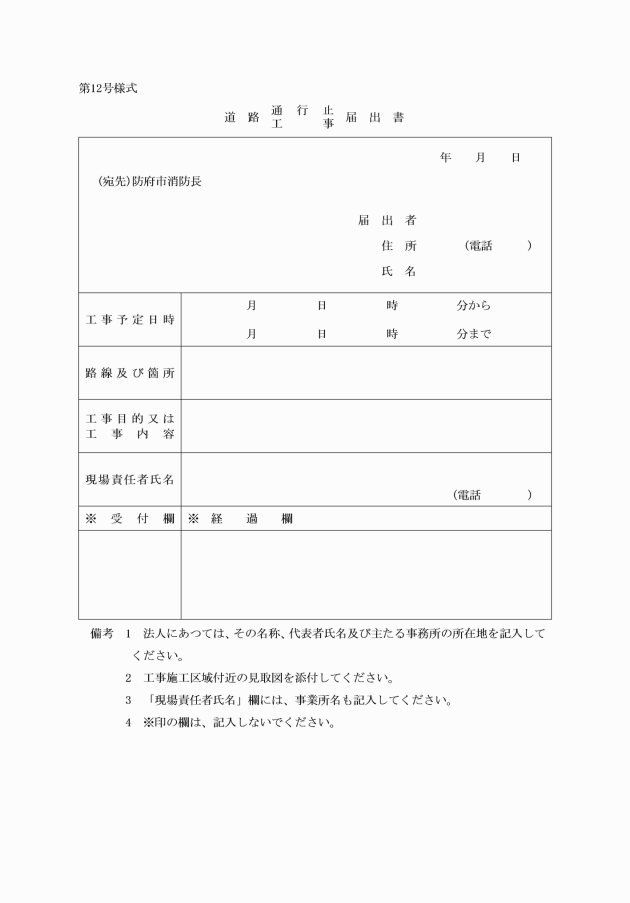

五 道路工事をするときの届出書 第十二号様式

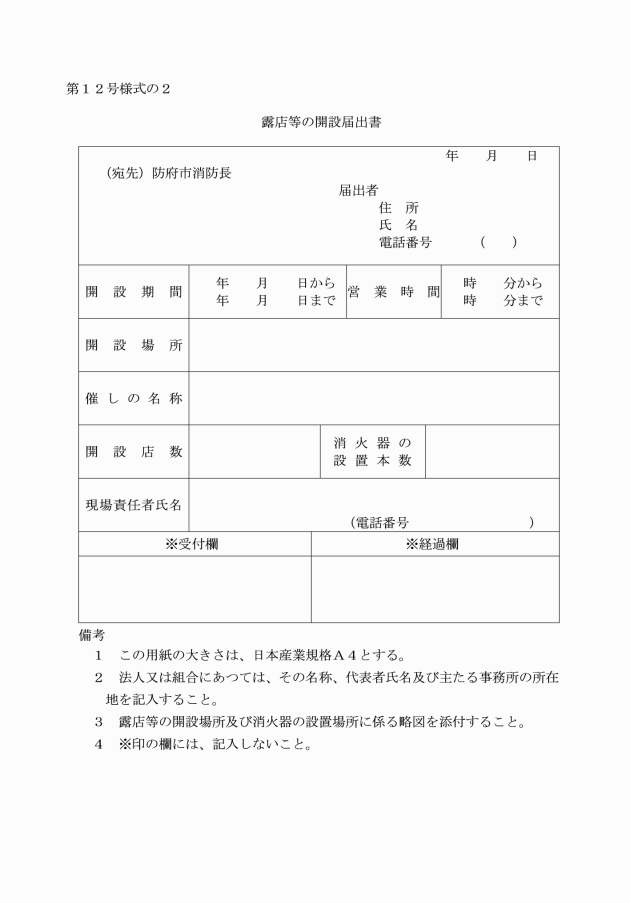

六 露店等の開設届出書 第十二号様式の二

2 前項各号に掲げる届出書は、当該行為を行う日の三日前までに提出するものとする。

(平二規則一三・旧第十一条繰上・一部改正、平二六規則二九・一部改正)

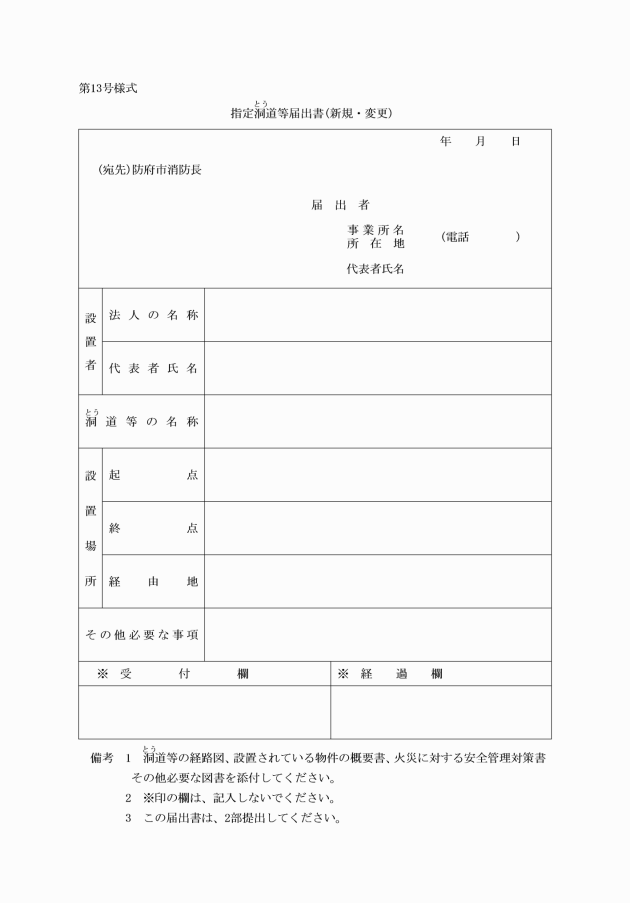

(指定洞道等の届出)

第十一条 条例第四十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、第十三号様式の届出書によるものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第四十五条の二第二項において準用する同条第一項の規定による届出にあつては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

一 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

二 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

三 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

イ 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

ロ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

ハ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

ニ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

ホ その他安全管理に関すること。

3 第一項の届出書は、通信ケーブル等の敷設工事に着手する日の七日前までに提出するものとする。

(昭六一規則七・追加、平二規則一三・旧第十二条繰上・一部改正)

(平二規則一三・追加、平四規則二五・平一七規則四八・一部改正)

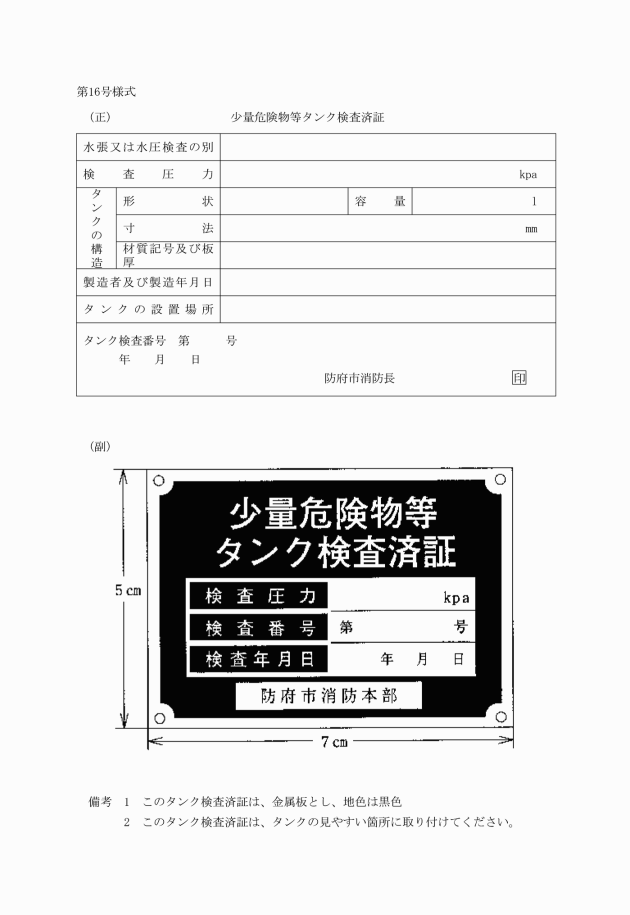

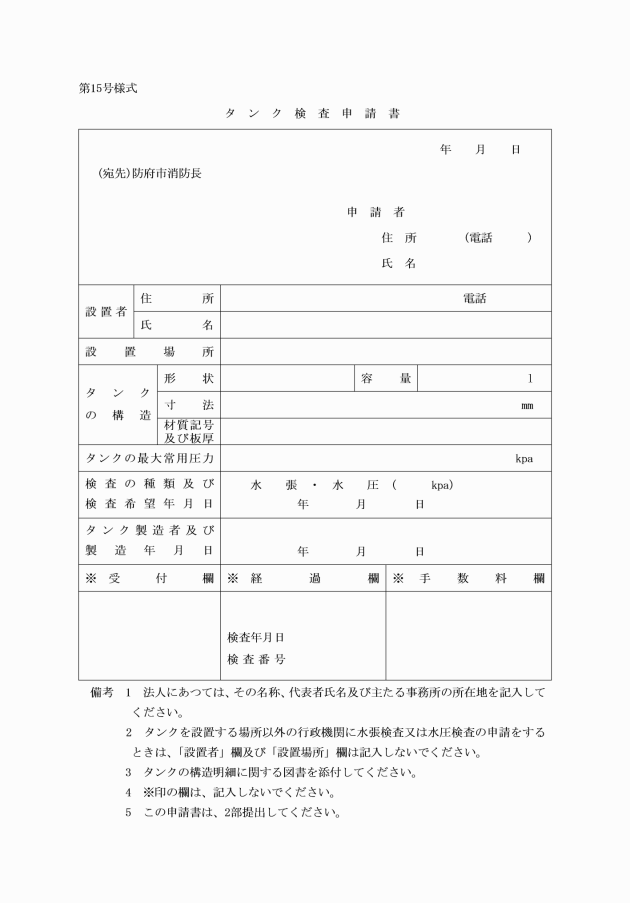

(水張検査又は水圧検査)

第十三条 条例第四十七条第一項の規定による水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、配管その他の附属設備を取り付ける前に、第十五号様式の申請書により申請するものとする。

(平二規則一三・全改)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第十四条 条例第四十八条第三項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(以下これらを「特定防火対象物」という。)で、法第十七条第一項の政令で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第四条第一項に規定する立入検査(以下「立入検査」という。)においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第四十八条第三項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

3 前二項に定めるもののほか、消防長は、特定防火対象物の立入検査の結果、法、令若しくはこれらに基づく命令又は条例の規定の違反があつた場合おいて、必要があると認めるときは、条例第四十八条第一項の規定による公表をすることができる。

(平二九規則六・追加)

(公表の手続)

第十五条 条例第四十八条第一項の公表は、立入検査の結果を通知した日から十四日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

三 その他消防長が必要と認める事項

(平二九規則六・追加)

(委任規定)

第十六条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(昭六一規則七・旧第十三条繰下、平二九規則六・旧第十四条繰下)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

(防府市火災予防条例施行規則の廃止)

2 防府市火災予防条例施行規則(昭和四十八年防府市規則第三十六号)は、廃止する。

附則(昭和五九年九月一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年三月二九日規則第七号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(平成二年五月一〇日規則第一三号)

この規則は、平成二年五月二十三日から施行する。

附則(平成三年六月二八日規則第二一号)

この規則は、平成三年七月一日から施行する。

附則(平成四年五月一五日規則第二五号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

附則(平成四年八月二〇日規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した者(石油燃焼機器点検整備士)については、平成九年九月三十日までの間に限り、改正後の別表第三(条例第三条関係)の項の液体燃料を使用する設備及び同表(条例第十八条関係)の項の器具に係る点検及び整備に関し必要な知識及び技能を有する者とする。

附則(平成七年三月三一日規則第九号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、平成九年三月三十一日まで使用することができる。

附則(平成一一年七月一五日規則第三七号)

この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日規則第一五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月一日規則第三五号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十四年十月二十五日から施行する。

附則(平成一五年九月三〇日規則第三八号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一七年一二月一日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年三月二日規則第一二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二三年二月一日規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年九月二一日規則第二七号)

この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。

附則(平成二六年一月一七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年七月三一日規則第二九号)

この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成二九年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二八日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和元年九月二六日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月三一日規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和五年一二月二八日規則第四三号)

1 この規則は、令和六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和七年一月六日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている避雷設備又は令和八年三月三十一日までにその工事に着手する避雷設備のうち、この規則による改正後の第五条の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第一

(平二四規則二七・全改、令三規則一七・一部改正)

発電設備の標識 | 燃料電池発電設備の標識 |

|

|

地色 白色 文字 黒色 | 地色 白色 文字 黒色 |

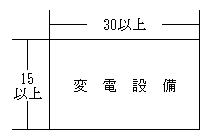

蓄電池設備の標識 | 変電設備の標識 |

|

|

地色 白色 文字 黒色 | 地色 白色 文字 黒色 |

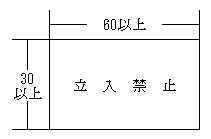

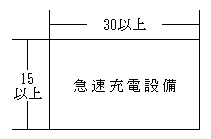

水素ガスを充塡する気球掲揚所の立入禁止の標識 | 急速充電設備の標識 |

|

|

地色 赤色 文字 白色 | 地色 白色 文字 黒色 |

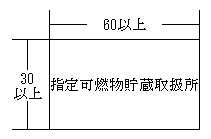

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている場所の標識 | 禁煙等の標識 |

|

|

地色 白色 文字 黒色 | 火気厳禁 危険物品持込み厳禁 地色 赤色 文字 白色 |

可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱つている移動タンクに掲げる標識 | 劇場等の喫煙所の標識 |

|

|

地色 黒色 文字 黄色の反射性を有するもの | 地色 白色 文字 黒色 |

※ 横又は縦様式とする。 単位 センチメートル | 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つている場所の標識 |

| |

地色 白色 文字 黒色 |

別表第二

(平一三規則一五・全改)

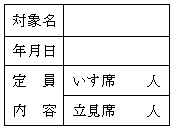

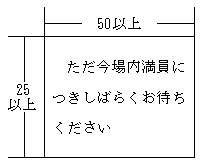

定員の表示板 |

(表) |

|

地色 白色 文字 黒色 |

(裏) |

|

満員札 |

|

地色 赤色 文字 白色 |

※ 横又は縦様式とする。

単位 センチメートル

別表第三

(平四規則二五・追加、平四規則三〇・平一三規則一五・平一七規則四八・平二四規則二七・一部改正)

設備等の種別 | 資格 |

(条例第三条関係) 炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・ヒートポンプ冷暖房機 | (液体燃料を使用する設備) ・財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者 ・ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第四条第二項、第八条及び第八条の二において条例第三条第二項第三号を準用する場合に限る。) (電気を熱源とする設備) ・電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者 ・電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)に基づく電気工事士の資格を有する者 |

(条例第十一条関係) 燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備・舞台装置等の電気設備・避雷設備 | ・電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者 ・電気事業法に基づくボイラー・タービン主任技術者の資格を有する者(条例第八条の三第一項及び第三項において条例第十一条第一項第九号を準用する場合であつて、燃料電池発電設備の改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。) ・電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者(条例第八条の三第一項及び第三項において条例第十一条第一項第九号を準用する場合を除く。) ・社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第十二条第二項及び第三項において条例第十一条第一項第九号を準用する場合に限る。) ・社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第十三条第二項及び第四項において条例第十一条第一項第九号を準用する場合に限る。) ・社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第十四条第二項において条例第十一条第一項第九号を準用する場合に限る。) |

(条例第十八条関係) 液体燃料を使用する器具 | ・財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者 |

(平2規則13・全改)

(平15規則38・追加)

(平15規則38・追加)

(平15規則38・追加)

(平7規則9・全改、平11規則37・平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平21規則12・追加)

(平26規則29・追加、平28規則14・一部改正)

(平26規則29・追加、令元規則3・令5規則43・一部改正)

(平17規則48・全改、平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平17規則48・平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平17規則48・平24規則27・令3規則17・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平17規則48・平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平24規則27・令3規則17・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平24規則27・平26規則29・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平17規則48・平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平26規則29・追加、令元規則3・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平17規則48・平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平7規則9・全改、平11規則37・平24規則27・令5規則43・一部改正)

(平2規則13・全改、平4規則25・平11規則37・一部改正)