本文

周防国分寺金堂平成の大修理

周防国分寺金堂平成の大修理

解体

天平の甍 名称:重要文化財国分寺金堂保存修理事業 |

金堂 |

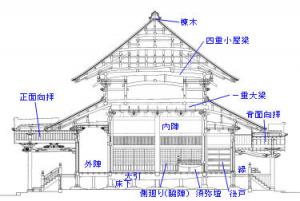

梁間断面図 |

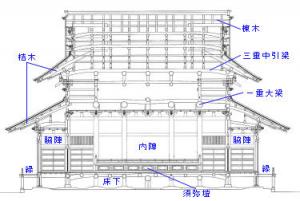

桁行断面図 |

構造と規模

本瓦葺二重入母屋(いりもや)造、桁行7間(約22m)、梁間4間(約16m)、高さ約18m

正背面向拝一間唐破風からはふ)造

修理前正面(平成9年) |

瓦の解体(平成9年11月) るところ。瓦は土居葺の上に土をのせて葺かれている。 |

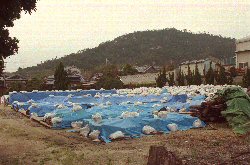

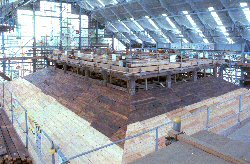

瓦置き場(平成9年) |

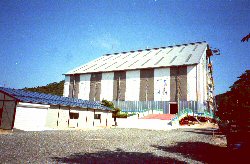

素屋根建設(平成10年8月) |

上層屋根野垂木(平成10年12月) |

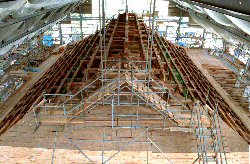

上層屋根小屋組(平成11年1月) |

上層上部小屋組解体(平成11年2月) |

上層軒の解体(平成11年3月) |

組物解体(平成11年4月) |

下層屋根野垂木(平成11年5月) |

桔木(平成11年6月) |

下層軒回り(平成11年6月) |

一重大梁(平成11年7月) |

下層組物(平成11年8月) |

内陣天井格縁(ごうぶち)(平成11年9月) |

内陣丸柱(平成11年10月) |

床廻り(平成11年11月) |

礎石と調査(平成12年1月) |

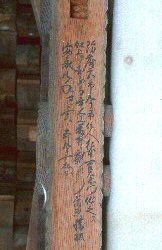

墨書 |

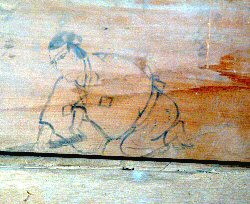

落書 |

基壇せん積み |

写真図面提供:財団法人文化財建造物保存技術協会

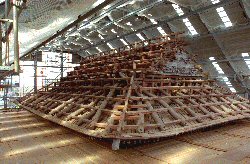

組立

新材の加工(平成12年7月) |

部材の補修 |

床下叩き(平成12年12月) |

立柱安全祈願(平成13年1月) |

内陣軸部組立(平成13年2月) |

内陣組物完了(平成13年4月) |

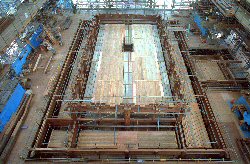

内陣組立完了(平成13年5月) |

正面向拝(平成13年5月) |

下層軒工事(平成13年7月) |

下層軒回り組立(平成13年8月) |

下層桔木組立(平成13年9月) |

下層桔木(平成13年9月) |

下層母屋組立(平成13年10月) |

下層野地板(平成13年11月) |

上層組物(平成13年11月) |

上層組立(平成13年12月) |

上層軒化粧裏板(平成14年1月) |

五重小屋梁組立完了(平成14年2月) |

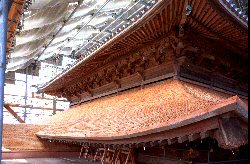

上層組立完了(平成14年4月) |

上層屋根野垂木組立完了(平成14年4月) |

上棟式(平成14年5月) |

上層屋根土居葺(平成14年7月) |

上層屋根平葺完了(平成14年7月) |

上層屋根丸瓦葺完了(平成14年9月) |

上層妻部屋根縁(平成14年9月) |

縁高欄組立(平成14年11月) |

上層瓦の目地漆喰(平成14年11月) |

大棟目地漆喰(平成14年11月) |

上層屋根完成(平成14年11月) |

上層軒下部の組物(平成15年1月) |

下層屋根の土留桟 |

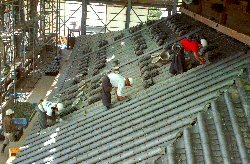

下層屋根瓦葺(平成15年4月) |

下層屋根の目地漆喰(平成15年6月) |

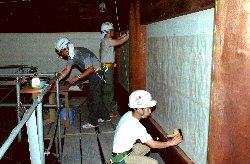

内陣後背の壁紙下貼り(平成15年7月) |

正面向拝完了(平成15年8月) |

風鐸新規作製(平成15年1月) |

床下木組 |

素屋解体(平成15年9月) |

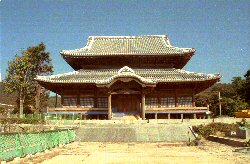

ほぼ完成した金堂(平成15年10月) |

落慶法要 |

写真提供:財団法人文化財建造物保存技術協会