本文

周防国府

周防国府

国府上空からの市街地

中央集権国家の成立

大化改新(645年)により、奈良飛鳥に中央集権国家が成立すると、律令制度が整えられ、それまでの地方豪族の国造制から中央集権的な国郡里制へと機構が変わった。

周防国府の成立

周防国府は、大化改新以降に全国に60余り設置された国府の一つである。

古くから開けた佐波(沙婆)の地に置かれ、中央政府が任命した国司が派遣されて政治を執っていた古代の役所である。

周防国府の範囲

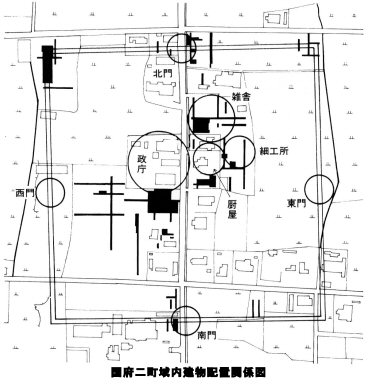

国府の広さは、方八町(約850m)の国府域と中央に方二町の国衙域から成り立っている。(一町は約109m)

|

|

|

|

|

||

|

|

|

史跡指定されたわけ

多くの国府が平安時代後期から鎌倉時代始めに衰退したなかで、周防国府は鎌倉時代のはじめ文治2年(1186)東大寺造営料国として同寺の管轄となり、引き続き明治初年に至ったものである。

そのため、諸国の国衙が早く衰滅したにもかかわらず、周防の国衙はその破壊から免れその原型をよく保っていたので、全国でも稀有な歴史上貴重な遺跡として昭和12年(1937)に国の史跡指定を受けた。

|

昭和36年(1961)から発掘調査が行なわれており、各所で遺構遺物が検出され、国府の諸施設や住居跡が確認されている。結果、二町域の土地買収保存・環境整備が決定された。なかでも、「国府津」(国府の港)の存在が判明したことは全国で唯一である。 |

発掘調査 |

|

当時の中央との交流は海上では海賊が横行し危険なので、主として陸路・山陽道を使っていた。しかし、平安時代に国司が瀬戸内海を船を使って赴任したという記録がある。 |

国府津跡から出土した土器 |

|

昭和53年(1978)の発掘調査で二町域国衙の南中央に側溝が見つかった。これは地域に言い伝えられて残っている「シラカマチ」(朱雀まち)の位置と一致することことから周防国府にも朱雀路(すざくろ)があったと思われる。 |

朱雀路 |

朱雀路側溝の発掘 |

国府で働いた人々

国府は中央政府が地方を掌握するための役所であって、国司と呼ばれる役人が中央政府によって任命され諸国に下向して、その国の行政・軍事・司法など政務一般を統括した。

国の役人は通常10人位で、守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)と呼ぶ四等官と史生と呼ぶ書記官である。事務を扱う書生、鍛冶や工作などの技術者、国司の雑用をする人などは地域から雇っており、数百人の人たちが国府の仕事に就いていたことが推定されている。

|

国府の周囲は築地(ついじ)で囲み、役所等の建物・神社・寺院・住宅などが立ち並んでいた。 |

|

|

|

築地跡 |

鍛冶の工房跡 |

|

建物と掘立柱 建物は土地に掘った穴に柱を立てる「掘立柱」づくりで、奈良時代の古い建物は一辺が1mもある正方形の柱穴の中央に径15cmの柱を立てる大規模な工事がなされている。 |

柱穴 |

|

井戸と祭祀 井戸は生活に不可欠なもので、建物(住宅)があったそばには井戸がある。国府域は洪積層の上にあり地盤が安定している割に伏流水が豊富で1~2mと浅い井戸が多い。 |

誕生仏 |

|

須恵器の円面硯 |

帯につける飾り |

土器の出土 |

牛頭の入った井戸 |

|

国庁の碑 現存している「國廳」(こくちょう)の碑は、安政7年(1860)当時の国庁寺の候人、上司主税重寛と武嶋完次重勝が建立したもので、碑の裏に「古昔毎國有廳。今也廖廖無聞、而此廳独存・・・・・・」(国ごとに庁あり。今や寥々として聞ゆる無し、而して此庁ひとりある。・・・)と刻まれている。 |

国丁の碑 |

|

残った国庁寺 最後まで残った国庁寺は、明治4年(1871)解体され、本尊等は牟礼の花宮山阿弥陀寺へ移されている。また、国庁寺の山門も阿弥陀寺へ移され中門となっている。 |

阿弥陀寺へ移された中門 |

多々良大仏殿 |

|

東林寺 周防国司となった俊乗房重源は、建久年中(1200年頃)域内に東昌・宝林・安楽の三寺を建て、東大寺は寺料を給した。 |

東林寺 |

|

金切宮(現:佐波神社) 上古仲哀天皇の御代・熊襲・新羅討征の戦捷を祈り十四柱の神を迎え社を建て、三韓西方金位に当たるにより「金切宮」と名付くという。 |

佐波神社 |