本文

周防国分寺

周防国分寺

所在地:山口県防府市国分寺町2578番地

|

1.仁王門 2.本堂 3.持仏堂(客殿) 4.聖天堂 5.事務所 6.駐車場 |

| 概観 周防国分寺は、奈良時代聖武天皇の国家の災除景福を祈る勅願により、国ごとに設置された官寺のひとつである。 続日本紀によれば「天平9年(737)国ごとに釈迦像1躯扶侍菩薩2躯を造らせ、大般若経を写さしめ、官寺としての体制をととのえさせた」とある。少なくとも、天平勝宝8年(756)には周防国分寺は存在していたことが記録されている。 創建当初の境内(30000平方メートル)に今も伽藍を残す全国でもきわめて珍しいものである。 境内地は国の史跡に指定されており、また重要文化財の金堂は藤原初期の木造日光菩薩月光菩薩をはじめ多くの仏像・宝物がある。 |

仁王門 |

| 金堂(国指定重要文化財) 現在の金堂は、7代藩主毛利重就(しげたか)により安永8年(1779)に再建されたもので、桁行(けたゆき)7間(やく22m)梁間(はりま)4間(約15m)、屋根を二重とした大きな仏堂である。平面構成・規模や須弥壇(しゅみだん)などに中世以前の様式をよく伝えている。全国の国分寺の中でこのような大規模な金堂が当初の位置に残っているのは珍しく貴重である。 |

金堂 |

|

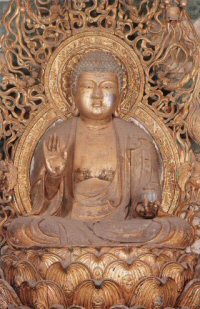

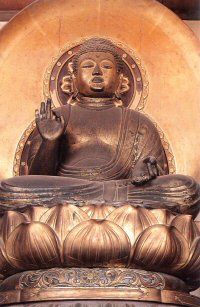

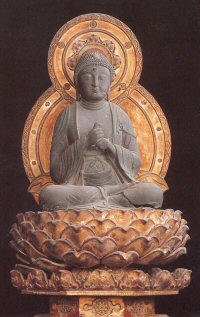

本尊薬師如来坐像(国指定重要文化財・桧材寄木造り) 金堂須弥壇の中央に安置されている。 像高195.1cm、漆張り161.3cm、左手に薬壺(やっこ)を乗せている。光背高330cm、台座162cm、応永28年(1421)の金堂再建時に製作されたと考えられている。 室町時代の特徴を示しており、光背・台座も同時期のものであり、このような大像が一式すべて傷つくことなく当時の姿をとどめているのは貴重である。

左手首 この仏手は重さ5kg、長さが64cmあり、今の薬師如来坐像のより大きな手であって、当時の仏像は今のものよりひとまわり大きかったことを物語っている。 |

薬師如来坐像 |

|

左手首 |

|

内蔵物には、五穀豊穣を祈願して米・大麦・小麦・大豆・黒大豆などの穀物、長寿健康を祈願して朝鮮人参・丁子(ちょうじ)・白檀(びゃくだん)・菖蒲の根などの生薬、財宝としての色ガラス・水晶など、およそ17種類が納められていた。 |

薬壺 |

|

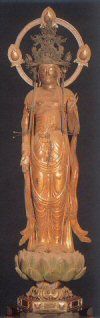

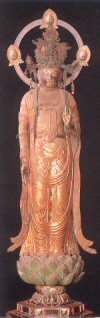

日光菩薩立像・月光菩薩立像(国指定重要文化財・桧材の一木彫り像) |

日光菩薩 |

月光菩薩 |

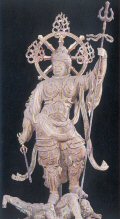

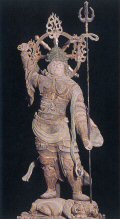

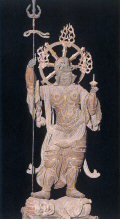

四天王立像4躯(国指定重要文化財・桧材の一木造り漆彩色像)

本堂須弥壇の四隅に安置され、中央の薬師如来坐像を守護している。四天王は全国的に相当数あるが、制作年代の古いほうに属し、平安時代後期(藤原時代初期)ころのものである。

いずれも像高2mを超し甲冑(かっちゅう)で身をかため足下に邪鬼(じゃき)を踏みつけ、手には夫々戟(げき)を持ち、もう一方に東の持国天は剣(つるぎ)・南の増長天は三鈷(さんこ)・西の広目天は杵(しょ)・北の多聞天は多宝塔を持っている。

守護の役割を表わすために武装憤怒形(ふんぬぎょう)をしており、目が輝き、手・腰のふりなど躍動感に富んでいる。

|

持国天 |

増長天 |

広目天 |

多聞天 |

|

像高114cm、彫眼(ちょうがん)、漆箔(しっぱく)を施した上品下生印(じょうほんげしょういん)を結んでいる。=右手第1指と2指を接し、ひじを曲げ、左手は第1指と2指を接し左ひざ上に置く。 |

阿弥陀如来坐像 |

|

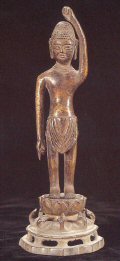

誕生釈迦仏立像 |

誕生釈迦仏立像(県指定有形文化財・銅鋳造製) 誕生仏は釈尊が母后麻耶夫人の右脇腹から出胎降誕し、七歩あゆんでのち、右手で天を指し、左手で地を指して降誕宣言「天上天下唯我独尊」ととなえられたといわれる。普通は右手が上であるが、このように逆手の誕生仏はめずらしい。 総高25.3cm、像高18.2cm、誕生仏としては大ぶり、銅製鍍金を施し、鏨(たがね)で仕上げられている。大陸貿易が行なわれた大内時代、統一新羅から持ち帰られたと伝わる。 |

|

毘廬舎梛仏坐像(県指定有形文化財) |

毘廬舎梛仏坐像 |

金剛力士立像二躯(桧材寄木造り)

玉眼を嵌入(かんにゅう)16世紀中・後期の作(南北朝時代)

阿形像

像高350.5cm左手を振り上げて金剛杵を握り、右手を振り下ろして5指をひろげ、口を大きく開いて力強く立つ。

吽形像

像高352.4cm右手を屈臂し5指を大きく開いて前方へつきだし、左手を握りしめて左腰にあて、口を強く結んで立っている。

この他にも多くの文化財を有し、およそ100躯の仏像、200枚の絵画、1500の文書、8500点の典籍経文などが現存している。