本文

CO₂削減ほうふ市民運動 ~みんなで実現!ほうふのカーボンニュートラル!~

新着更新情報

- 2026年1月20日更新「防府市の環境」(第54集)を公表します

- 2025年10月21日更新「緑のカーテンコンテスト」令和7年度受賞作品が決定しました

- 2025年10月21日更新ほうふグリーンアワード2025表彰式を開催しました

CO₂削減ほうふ市民運動 ~みんなで実現!ほうふのカーボンニュートラル!~

現在、地球温暖化が一因とされる自然災害が世界各地で発生し、深刻さを増しています。

地球温暖化の主な原因として、人間の活動によって排出される二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスの増加が挙げられており、国際社会が一丸となってこの削減に取り組むことが重要な課題となっています。

防府市では、「みんなで実現!ほうふのカーボンニュートラル!」を合言葉に、「CO₂削減ほうふ市民運動」を展開し、地球温暖化対策を推進することにしています。

【目次】

はじめに

・地球温暖化とカーボンニュートラル

・防府市の状況

市民の皆様へ

・節電・ごみ減・エコ移動!

・イベント・講座情報

・市有施設の展示

・資料

事業者の皆様へ

・市民運動への参加をお願いします

・セミナー情報

市の取組の紹介

・主な事業の紹介

・市有施設の脱炭素化

関連リンク

・国・山口県の取組

はじめに

地球温暖化とカーボンニュートラル

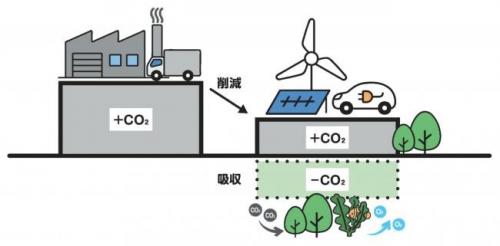

2020年10月、国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

カーボンニュートラルとは、人の活動により排出される温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量を削減し、吸収源となる森林などを守り育てる必要があります。

世界の平均気温は、2017年時点で、産業革命期ごろの1850年から1900年の工業が発展する前と比べて、すでに1℃上昇したことが示されています。これから、気候変動によって農林水産業、生態系、自然災害などへ影響が出ると指摘されています。

将来にわたってみんなが安心して暮らせる、持続可能な社会をつくるために、カーボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいかなくてはいけません。

防府市の状況

防府市の状況

『防府市の環境』に示すとおり、防府市の「市域から排出される二酸化炭素排出量」は、1,469千t-CO₂(令和3年度実績)と推計しています。令和3年10月に改訂された国の地球温暖化対策計画では、令和12年度までに温室効果ガス排出量を46%削減(平成25年度比)することを目指しており、防府市では、この国の削減目標の部門別の削減率を参考に、目標とする二酸化炭素排出量を1,051千t-CO₂(令和13年度)としています。

今後、カーボンニュートラルを実現するためには、温室効果ガスの排出削減の取組が必要です。そのためには、一人ひとりがライフスタイルを見直し、「持続可能な社会」へ転換することが重要です。

カーボンニュートラルチャレンジシティ・チャレンジ宣言

防府市は、令和5年4月22日、第42回防府市緑花祭、第1回カーボンニュートラルチャレンジフェスタにおいて、「カーボンニュートラルシティチャレンジ宣言」を行いました。

このなかで、防府市は2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「カーボンニュートラルシティ」に市民みんなでチャレンジすることを宣言しています。

関連計画

防府市環境基本計画

「防府市環境保全条例」に基づき策定する計画で、防府市における環境の保全の最も基本となる計画です。

防府市役所環境保全率先実行計画

防府市役所の職員一人ひとりが、環境への配慮を率先して実行し、自ら環境に与える負荷を軽減し、市民・事業者に対する先導的役割を果たすことを目的とした計画です。

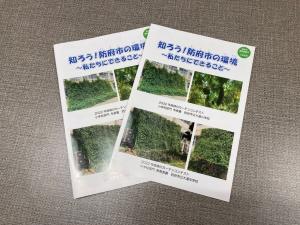

防府市の環境

『防府市の環境』は、防府市における環境の状況、環境の保全に関する施策の状況について公表する年次報告書です。

市民の皆様へ

防府市では、「いま!すぐ!みんなで!節電・ごみ減・エコ移動!」を合言葉にカーボンニュートラルに取り組んでいます。

今こそ私たち一人ひとりの行動を変えましょう!日頃の小さな選択が未来を大きく変えていきます!

節電・ごみ減・エコ移動!

今こそ私たち一人ひとりの行動を変えましょう!

節電・ごみ減・エコ移動について、具体的な取組をまとめました。

| 行動 | 具体的な取組 | 関連リンク等 |

|---|---|---|

| 節電 |

・電気ポット、炊飯ジャーの保温をやめる ・夏は体を冷やし、冬は体を温めるものを食べる ・家族が一緒の部屋で過ごす ・エアコンフィルターを月1回掃除 ・緑のカーテンやよしずを設置 ・冷蔵室はゆったり、冷凍庫はぎっちり詰める ・冷蔵庫の温度設定を強から中へ ・LED電球に交換 ・うちわや扇子、ひんやりグッズを活用 |

省エネポータルサイト(資源エネルギー庁)(外部サイト)家庭でできる省エネのポイント等が紹介されています。 緑のカーテン

「緑のカーテン」は、日差しを遮ることで室内の温度を約3℃下げる効果があるとされています。防府市では、毎年、緑のカーテンコンテストも開催しています。 防府市の節電啓発アイテム

啓発アイテムとして、間伐材からつくったうちわを作成し、イベント等で配布しています。 |

| ごみ減 |

・食事は残さず食べる ・マイバッグを持参 ・買い物前に冷蔵庫の在庫確認 ・すぐに食べる物は、賞味期限の短いものを購入 |

ごみ減量化可燃ごみを減らし、資源ごみを増やすことが、温室効果ガスの排出量を減らすことにつながります。身近なところからごみを減らしてみましょう。 ごみ分別アプリごみの分別方法を検索でき、ごみ収集日のお知らせ、ごみ収集カレンダーなど、ごみに関する情報がすぐ分かる便利なアプリを配信しています。 バイオマスごみ袋防府市の指定ごみ袋は、地球温暖化の防止に向けた温室効果ガス排出量の削減効果がある、バイオマスプラスチックを使用したごみ袋を導入しています。 食品ロス削減「食品ロス」とは、本来は食べられるはずなのに捨てられてしまった食品のことです。食品ロスを減らすと、ごみの減量化、温室効果ガスの削減につながります。どんな取組が食品ロス削減につながるか見てみましょう。 |

| エコ移動 |

・近いところは徒歩や自動車で ・公共交通機関を利用する ・ふんわりアクセルeスタート ・宅配便は時間や場所を指定し1回で受取 ・地産地消を心がける |

smart move(環境省)(外部サイト)「移動」を「エコ」にする「smart move」の案内がされています。 防府市の地産地消の推進防府市の地産地消の推進に関する取組を紹介しています。 |

デコ活アクション(環境省)(外部サイト)

環境省は、2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に後押しするため、国民運動「デコ活」を展開中です。

このなかで、「デコ活アクション」として、13個の具体的な取組が紹介されています。

イベント・講座情報

イベント・講座情報

開催予定のイベント情報、過去に開催したイベントの様子をまとめています。

市有施設の展示

アスピラートの「カーボンニュートラルコーナー」

防府市地域交流センター アスピラート1階の市民スペースに「カーボンニュートラルコーナー」を設置し、「節電・ごみ減・エコ移動!」を広く呼びかけています。

ソラールの「企業展示コーナー」

防府市青少年科学館ソラール2階に、カーボンニュートラルの実現に向けた市内企業の取組紹介や、企業の優れた技術を体験等できる「企業展示コーナー」を設置しています。

資料

節エネ情報誌

カーボンニュートラルに向けた取組についての情報誌を作成しています。

環境副読本(小学生向け)

市内小学校での環境学習、環境教育向けに防府市環境副読本を作成しています。

※令和6年度以降は電子データのみの作成になりました。

事業者の皆様へ

防府市では、「みんなで実現!ほうふのカーボンニュートラル!」を合言葉に、「CO₂削減ほうふ市民運動」を展開しています。

事業者の皆様のご参加・ご協力をよろしくお願いします。

市民運動への参加をお願いします

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、「CO₂削減ほうふ市民運動」に賛同し、クールビズやウォームビズ、エコドライブなどに一緒に取り組んでいただける事業所を募集しています。

「CO₂削減ほうふ市民運動」賛同事業所

賛同事業所の紹介をしています。(登録もこちらのページからできます。)

セミナー情報

セミナー情報

開催予定のセミナー情報、過去に開催したセミナーの様子をまとめています。

市の取組の紹介

主な事業

2050年の森づくりプロジェクト

若い木が成長するときに多くのCO₂を吸収するので、伐採→木材の活用→植林という「森林資源の循環」をすすめます。伐採見学や親子植林体験を通じて森づくりの大切さを伝えています。

大平山山頂公園遊具整備事業

大平山山頂公園に間伐材をつかった遊具を設置しています。伐採された木を有効活用しています。

ブルーカーボン推進事業

防府市の伝統産業である鋳造技術を使って鋳鉄製の漁礁を設置し、海洋のCO₂吸収源となる藻場(海藻の茂る場所)の再生保全を目指します。稚魚などの住処となる藻場の再生保全により、漁業資源の回復も期待されます。

※ブルーカーボンとは、海藻などによって海中や海底に吸収され貯められた炭素のことです。

佐波川流域の絆・森と水と人づくりフェア

水源涵養や流域治水にもつながる佐波川流域の森林資源の利活用の促進及び、環境意識の高揚を図るため、山口市や関係機関等と連携して、自然素材を活用したものづくりをはじめ、佐波川の自然環境、森林・林業に関するパネル展示やクイズラリーを実施しています。

エコライフ住宅推進事業

この事業は、市民の皆さんが市内の施工業者を利用して既存住宅の省エネ設備導入、断熱改修もしくは、木材の使用を伴うリフォームの対象工事等を行った際に、必要となる工事費の一部に相当する額の市内共通商品券を交付するものです。

モーダルシフト利用促進事業

環境にやさしい輸送手段である鉄道貨物輸送の利用促進を図り、温室効果ガスの排出量削減と本市産業にとって重要な輸送基盤である鉄道貨物輸送の機能強化を目的に、防府貨物新営業所を利用して、コンテナ貨物を500km以上鉄道輸送する経費の一部を助成するものです。

市有施設の脱炭素化

市有施設への太陽光発電システムの設置、照明のLED化

市有施設への太陽光発電システムの設置、照明のLED化をすすめています。

省エネ最適化診断の実施

一般社団法人省エネルギーセンターの専門員の方に診断をしていただき、設備管理の改善に取り組んでいます(写真は防府市身体障害者福祉センター)。

関連リンク

国・山口県の取組

国の取組(環境省)(外部サイト)

2050年カーボンニュートラルの実現、また、2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指し、さらに、50%の高みに向け挑戦し続けるために、国が取り組んでいることを、環境省のホームページで紹介しています。

山口県の取組(山口県)(外部サイト)

山口県では、「ぶちエコやまぐち」を合言葉にCO₂削減県民運動の実施を呼びかけており、県民のみなさんに「ぶちエコ」の関心を広げ、自らの行動につなげることを目的に、マスコットキャラクターの作成や、「ぶちエコアプリ」の配信などに取り組んでいます。